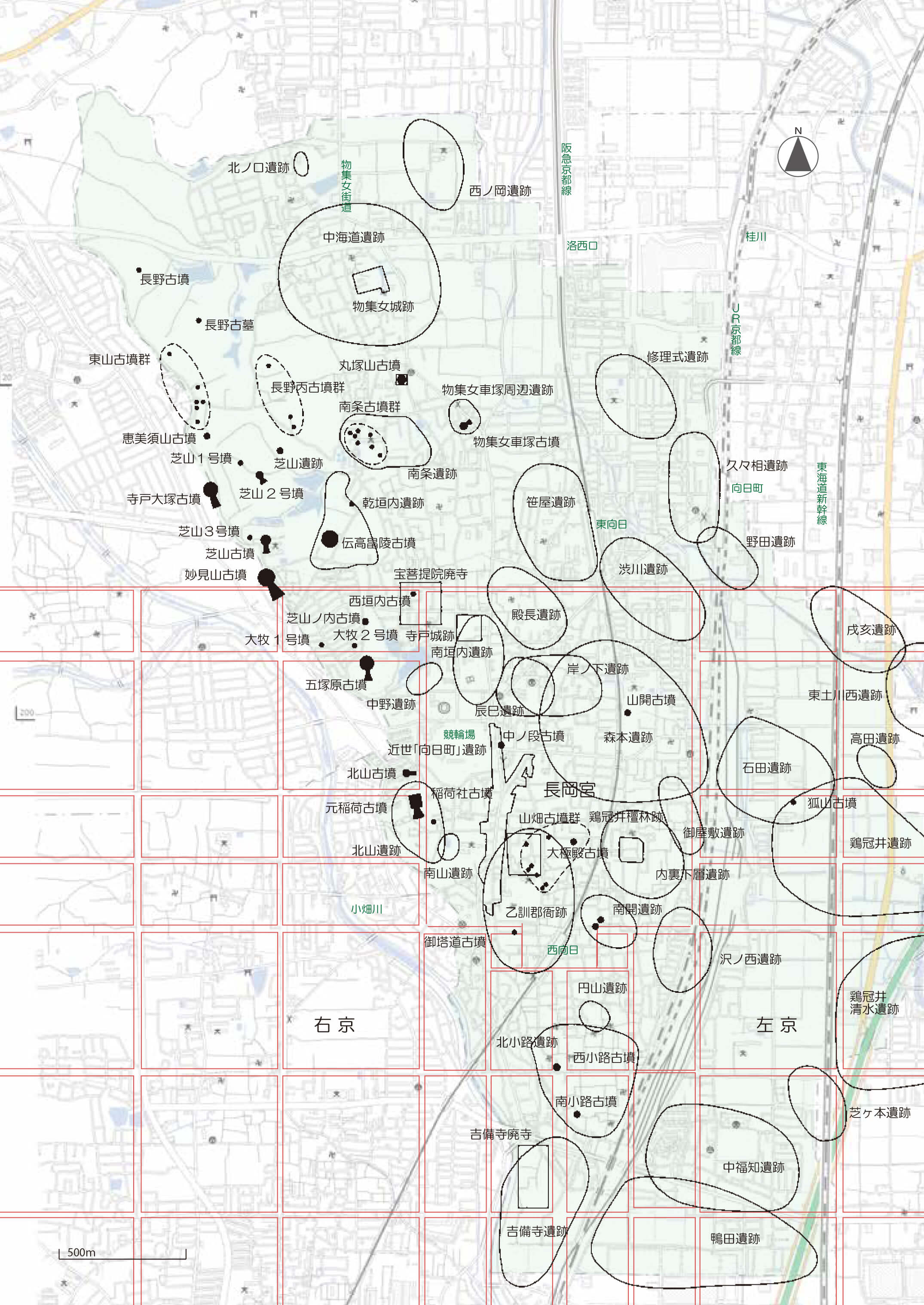

向日市遺跡地図

史跡長岡京跡

長岡京は、現在の向日市、長岡京市、大山崎町、京都市の一部に置かれた古代の都城です。その名称は、宮殿が置かれた丘陵の呼び名に因みます。1955年(昭和30)年の、乙訓出身の歴史地理学者中山修一氏らによる長岡宮第1次発掘調査以降、継続的に調査が行われ、少しずつ都の実態が明らかになってきました。しかし、現在も都の南北規模が確定しないなど、未解明の部分が多く残されています。 向日市には都の中心である長岡宮が位置し、大極殿跡、朝堂院跡をはじめとする都の中心施設の遺構が保存・整備されています。

史跡乙訓古墳群

乙訓地域(京都府向日市・長岡京市・大山崎町、京都市の一部)では、古墳時代(3~7世紀)を通して有力者の墳墓が造られました。平成28年、これらの古墳のうち、既に国史跡であったものを含む11基が史跡指定されました。その後追加された2基とあわせ、現在13基が「乙訓古墳群」として史跡指定されています。

[京都市]天皇の杜古墳、芝古墳

[向日市]寺戸大塚古墳、五塚原古墳、元稲荷古墳、南条古墳、物集女車塚古墳

[長岡京市]長法寺南原古墳、恵解山古墳、井ノ内車塚古墳、井ノ内稲荷塚古墳、今里大塚古墳

[大山崎町]鳥居前古墳

散布地

石器や土器など、人の生活の痕跡が確認できていますが、遺構の性格が特定できていない遺跡です。

官衙跡

古代の役所の跡です。中福知遺跡では、多数の墨書土器や緑釉陶器とともに瓦葺きの建物が検出され、平安時代の役所の中心建物と推定されました。

集落跡

弥生時代の水路跡や人面付土器が出土した森本遺跡・岸ノ下遺跡、古墳時代初頭の祭殿と推定される大型建物が検出された中海道遺跡、銅鐸鋳型が出土した鶏冠井遺跡がよく知られています。

- 中海道遺跡(なかかいどういせき)

- 中野遺跡(なかのいせき)

- 久々相遺跡(くぐそういせき)

- 修理式遺跡(しゅりしきいせき)

- 内裏下層遺跡(だいりかそういせき)

- 北山遺跡(きたやまいせき)

- 南垣内遺跡(みなみかきうちいせき)

- 吉備寺遺跡(きびでらいせき)

- 御屋敷遺跡(おやしきいせき)

- 戌亥遺跡(いぬいいせき)

- 東土川西遺跡(ひがしつちかわにしいせき)

- 森本遺跡(もりもと)・ 岸ノ下遺跡(きしのしたいせき)

- 殿長遺跡(でんちょういせき)

- 沢ノ西遺跡(さわのにしいせき)

- 渋川遺跡(しぶかわいせき)

- 石田遺跡(いしだいせき)

- 笹屋遺跡(ささやいせき)

- 芝ヶ本遺跡(しばがもといせき)

- 西ノ岡遺跡(にしのおかいせき)

- 辰巳遺跡(たつみいせき)

- 近世「向日町」遺跡(きんせいむこうまちいせき)

- 野田遺跡(のだいせき)

- 高田遺跡(たかだいせき)

- 鴨田遺跡(かもんでんいせき)

- 鶏冠井清水遺跡(かいできよみずいせき)

- 鶏冠井遺跡(かいでいせき)

寺院跡

遺跡名となった「宝菩提院」は、鎌倉時代末期の僧・澄豪(ちょうごう)が持仏堂・宝菩提院をこの地に移したことに由来する寺名で、元々は願徳寺と呼ばれていました。1964(昭和39)年に廃寺となり、安置されていた木造菩薩半跏(ぼさつはんか)像(国宝、平安初期)、薬師如来立像(重文、平安後期)は、勝持寺(京都市西京区)に移されました。

古墳・古墓

向日市には、乙訓古墳群として史跡指定された古墳の他にも多くの古墳があります。「桓武天皇皇后藤原乙牟漏高畠陵」として宮内庁が管理する伝高畠陵古墳のほかは、そのほとんどが後世の開発により、墳丘は削平され失われています。

城館跡

中世の城跡です。「西岡(にしのおか)」と呼ばれる乙訓地域とその周辺には、現在の大字に相当する「町」ごとに城がありました。向日市では、物集女城、寺戸城、鶏冠井城、上植野城(西小路遺跡)が知られています。当時の城は、在地の土豪が暮らす堀と土塁をめぐらせた館で、石垣などはありませんでした。